今回のテーマは「和同開珎(熟語パズル)」です。

- 自分で謎解きを作ってみたい人

- 謎解きのネタを探している人

- もっとお手軽に謎を作りたい人

また、自分で謎解きを作る予定がない人も「謎解きの作り方を知ること」は謎解きの構造を知ることになります。

謎解きの構造が分かれば「謎解きの解き方」が分かり、それは「謎解き力の向上」につながるので、「謎解き力をもっとあげたい!」と思っている人も是非ご一読ください。

1.「和同開珎」とは?

まずは今回のテーマである「和同開珎」とは何かについて簡単にお伝えします。

「和同開珎」とは、そもそもは708年に日本で発行されたお金(古銭)のことを指します。

「和同開珎」の読みは「わどうかいちん」または「わどうかいほう」ですが、謎解き界隈では「わどうかいちん」と読むほうが圧倒的に多いです。

この日本の古銭の名前が謎解きと一体どう関係しているのか?

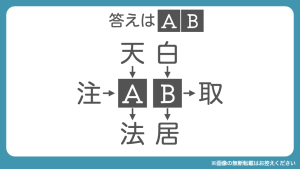

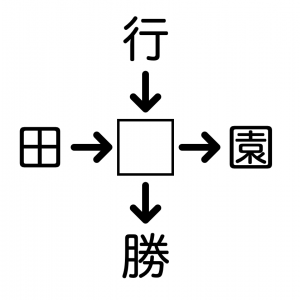

謎解きには以下のような漢字パズルがあります。

この漢字パズルは「上下左右で熟語ができるように、真ん中の文字を考える」というパズルです。

この「中央に穴が空いていて、上下左右に漢字が配置されている」という形が、古銭の和同開珎に似ているため、この形の謎解きも「和同開珎」と呼ばれています。

答えを見る

楽(田楽、行楽、楽園、楽勝)

なお、謎解き界隈では「和同開珎」がメジャーな呼び方ですが、一般的には「熟語パズル」と言われています。

いわゆる”謎クラ”の間では「和同開珎」で十分通用しますが、初心者との会話、司会の台本などでは「熟語パズル」と言い換えたほうが親切です。

※この記事では、以降「和同開珎」で統一します。

2.「和同開珎」の作り方

「和同開珎」は基本的に漢字(熟語)を使ったパズルなので、当然、漢字(熟語)の知識が必要とされます。

しかし、すべての漢字(熟語)を頭の中だけで考えるのは、かなり大変です。

そこで、ここではより簡単に和同開珎を作るための「便利なサイト」および「気をつけたいこと」をお伝えしていきます。

①便利なサイト2選

まずは、和同開珎を作るために便利なサイトを2つ紹介します。

(1)「なぞまっぷ」の和同開珎作成ツール

一つ目は「なぞまっぷ」内にある「和同開珎作成ツール」です。

「なぞまっぷ」とはリアル脱出ゲームブロガーとして有名なぎんさんのサイトです。

そのサイトの中に和同開珎を1クリックで作れるページがあります。

真ん中に入力欄に文字を入れてボタンをクリックするだけで、自動で上下左右に漢字を埋めてくれます。

また「難易度」を調整することで、ある程度「かんたん〜むずかしい」のレベル調整も可能となっています。

(2)国語辞典オンライン

二つ目は「国語辞典オンライン」です。

いわゆるオンライン辞書ですが、「〜で始まる」「〜で終わる」という部分一致検索がとても便利です。

前述の「和同開珎作成ツール」は一発で出力してくれますが、自分で好きな熟語を選ぶことができません。

たとえば「《深◯》《◯空》に共通する◯を調べたい」というときには、こういった辞書サイトが有効です。

他にもオンライン辞書はたくさんありますが、このサイトは余計な固有名詞が出てこないところも使い勝手が良いです。

(以前は「三省堂 Web Dictionary」が便利でしたが、2020年に閉鎖してしまいました…)

②作るときに気をつけたいこと

次に、和同開珎を作るときに気をつけたいことをお伝えします。

気をつけたいことは次の2点です。

1.複数の答えが出ないか

2.常用漢字を使っているか

それぞれについて、説明していきます。

1.複数の答えが出ないか

気をつけたいことの一つ目は「複数の答えが出ないか」を確認することです。

和同開珎に限った話ではありませんが、1つの謎から複数の答えが出てしまうと、それは「バグ」となり、謎解きでは「致命的なミス」になります。

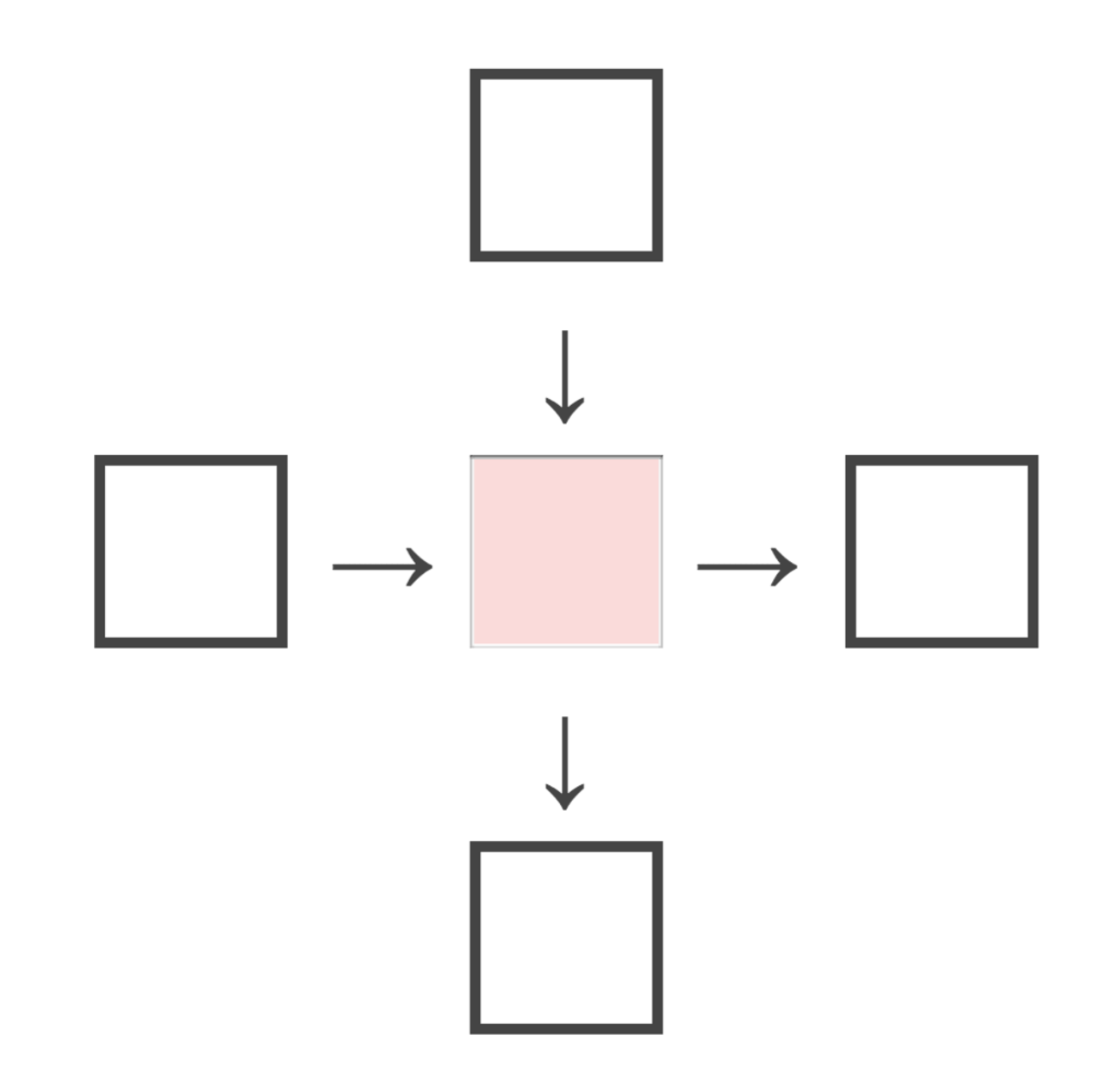

たとえば、次の問題を考えてみてください。

実は、この問題には、複数の答えがあります。

答えを見る

答えは「手」または「腹」

このままでは答えが2通りになってしまい、謎解きとして破綻してしまいます。

和同開珎では、このように思いがけず複数の答えが出てしまうことがしばしばありますが、もちろんそれを回避する方法もあります。

それは「上下左右のうち、2方向で重複が無いか確認する」ということです。

確認する手順は次のとおりです。

①オンライン辞書で熟語を調べる

↓

②選んだ熟語の文字で、再度「部分検索」をする

↓

③別の方向の熟語との重複を確認する

①オンライン辞書で熟語を調べる

先の問題であれば、まず上の「切」という文字を変えるために「国語辞典オンライン」で「『手』で終わる熟語」を調べます。

すると「相手・王手・歌手・勝手」などが出ますが、ここでは「歌手」を選んでみます。

②選んだ熟語の文字で、再度「部分検索」をする

今度は「歌手」の1文字目の「『歌』から始まる熟語」を調べます。

すると、約30件ほど「歌○」という熟語が表示されます。

③別の方向の熟語との重複を確認する

②で出てきた「歌○」の一覧から、1文字目を「空」に変えて成り立つ熟語があるか調べます。

「『空』から始まる熟語」と比べて、②と共通点が無いかを確認すると早いです。

これで「空手・歌手」以外に共通する熟語がなければ、他の2方向の重複を調べなくても、この問題は成立します。

なお、②で候補がたくさん出てくる場合は、より候補数が少なくなりそうな方向の熟語で調べると楽です。

2.常用漢字を使っているか

二つ目の気をつけたいことが「常用漢字を使っているか」です。

謎解きを作る上で、常に大事にしたいのは「誰でも知っているもの」を使うことです。

「常用漢字」については、以下のように定義されています。

常用漢字(じょうようかんじ)とは、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として、内閣告示「常用漢字表」で示された現代日本における日本語の漢字である。現行の常用漢字表は、2010年(平成22年)11月30日に平成22年内閣告示第2号として告示され、2136字、4388音訓(2352音、2036訓)から成る(Wikipediaより引用)

あくまで「漢字使用の目安」なので、絶対ではありませんが、漢字を使う問題では極力「常用漢字」を使うことを心がけたいです。

とはいえ、一文字ずつ常用漢字かどうか確認するのは骨が折れます。

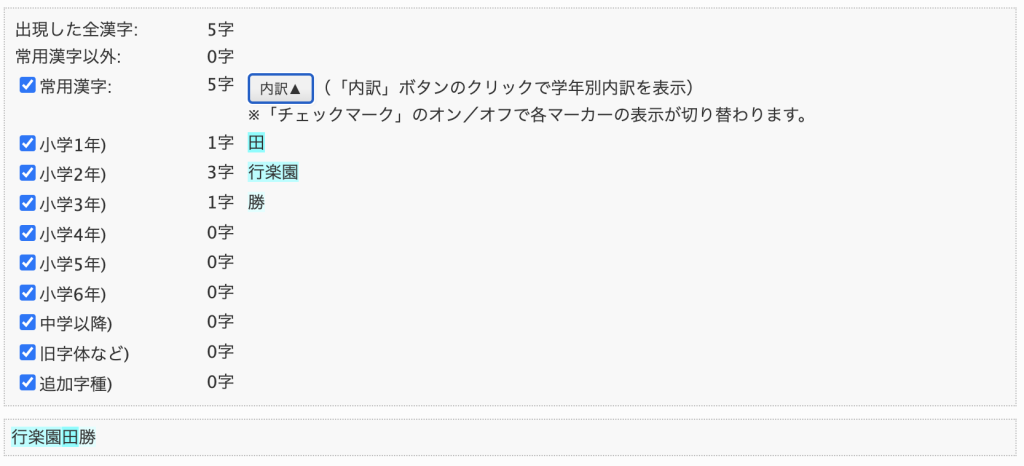

そこで、まとめて調べるのに便利なツールが「常用漢字情報サイト」の「常用漢字チェッカー」です。

このサイトは、「常用漢字であるか」に加えて「何年生で習うか」も提示してくれるので、子ども向けの謎解きを作るときにも便利です。

一番最初に出題した問題の漢字はすべて常用漢字であることがわかります。また、漢字自体は小学3年までに習うことも分かります(熟語として知っているかはまた別ですが、「小学校で習う熟語」でGoogle検索するとある程度調べることもできます)

3.謎解きを作ってみよう

それでは実際に「和同開珎」を使った謎解きを作る練習をしてみましょう。

【練習問題①】

「”海”で始まる熟語」「”海”で終わる熟語」をそれぞれ2つ考えてください

答えを見る

【解答例①】

”海”で始まる単語→航海・樹海・深海など

“海”で終わる単語→海老(えび)・海月(くらげ)・海鮮など

これらの答えを上下左右に組み合わせるだけで、「海」が答えになる和同開珎が作ることができます。

つづいてはこちらです。

【練習問題②】

「素→?→間」の?に入る複数の答えを考えてください

答えを見る

【解答②】

「人(素人・人間)」と「手(素手・手間)」

漢字に自信があれば、頭の中で考えても良いですが、前述の「国語辞典オンライン」でチェックすることでも導くことができます。

謎解きにバグを作らないためにも、是非サイトを使ったチェックを活用してみてください。

4.まとめ

ここまで「和同開珎」の作り方をお伝えしてきました。

以下、まとめです。

- 「なぞまっぷ」の和同開珎作成ツール、オンライン辞書が便利

- 複数の答えが出ないか確認する

- 常用漢字を使っているか確認する

「和同開珎」は見た目はシンプルな問題ですが、見せ方次第でいろいろな謎解きを作ることができます。

最後に、これまで当サイトに掲載した「和同開珎」がベースの問題をまとめましたので、ぜひ解いてみてください。